アフリカ西岸沖にカナリア諸島というスペイン領の島々がある。その一つのテネリフェ島にある飛行場がロスロデオス空港である。1977年 3月27日にその滑走路上で、B747型(ジャンボジェット)機同士の正面衝突があった。この事故は航空界では、20年以上も経った今でも「テネリフェの悲劇」ではあるが、「テネリフェの教訓」として、たとえ話にでるほどの有名な事故である。この事故では両方の搭乗者の内 583名が死亡し、辛うじて51名の搭乗者が命だけは取り留めた。

事件の発端は同じカナリア諸島にある、グランカナリア島のラスパルマス空港が、テロの爆弾爆発事件のため閉鎖されたことにある。そのためにたくさんの航空機が代替飛行場として、このテネリフェ空港に着陸地変更して避難していた。ラスパルマス空港での事件の処理が一段落して、空港の閉鎖が解除されたので、避難していた航空機は出発の準備を始めた。しかし運の悪いことにここ、ロスロデオス空港には霧が立ち込めて来ていて、視程は 300メートルから1500メートルの間で変動していた。

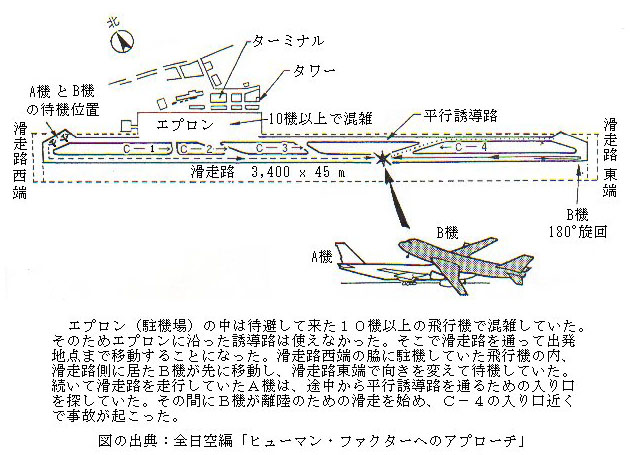

遅く到着したため狭い駐機場に入れず、その上誘導路を通ることもできなかったB747型機(A機)が離陸開始位置へ移動するため、その経路として一本しかない滑走路の一部分を経由するように指示された。(通常は到着の早いものから出発させるようにするはずだが、満杯で駐機場所から溢れているときは、移動の邪魔をしている他の飛行機でも、準備さえできていれば、それから出発させて整理することもある。)

A機が移動を指示されたときには、別のB747型機(B機)がすでに離陸開始位置に到着して出発許可の合図を待っていた。その時点では滑走路を移動中のA機が、通行可能になった平行誘導路へ入るための誘導路入り口を探していた

が、まだ見つからずに滑走路上にいた。その間にB機は管制塔との無線通話中だったが、混信により指示を聞き誤って離陸のための滑走を始めてしまった。

霧の中から浮かび上がってきた滑走路上のA機の姿に、滑走中のB機のパイロットは愕然としながらも飛び上がろうとした。しかし、離陸のための滑走距離がまだ短かったため速度も出ていないため、揚力が不足していたため衝突してしまった。

さらにこの時は滑走路中心線灯が故障で消えていて、離陸に必要な視程は最低でも 800メートルであった。前記の通り視程は短時間周期で 300メートルと1500メートルの間を変動していたので、この規程を杓子定規に適用すれば、運

航を行ってはいけなかったことである。

公表された事故報告書の中には、操縦室内において、通話内容に疑念を感じていることを示している会話、管制機関とパイロット間の不徹底な内容のやりとり、無線通信の混信の事実、などが記載されている。報告書の結論が何であれ、何れも悪視程をもたらした霧の中で起こったことで、視程が良くてそれぞれをお互いに視認できていれば、当然に避けられた悲劇であった。またA機が誘導路入り口を探しあぐねていたのも、悪視程のため誘導路の指示標が見えにくかったのではないかとも言われている。このような気象環境の中では不安定な心理状態になり易く、その上に次々と不具合が重なって大事故に至ったのであった。

(C)2001 KATOW-Kimio